那时候,我们的世界很小,小到一张明信片就是世界的全部。

我手握着不知来自何方的明信片,上面是一片片水岸森林的相片,或许是来自北欧的风景。那片森林的模样深深刻在了脑海里。

后来,我渐渐长大,渐渐拥有了行走远方的能力。当我在阴雨中迈入这片樟子松林,似乎与那个小时候,握着森林明信片的我,有了跨越时空的呼应。

相片于内蒙古呼伦贝尔鄂温克族自治旗红花尔基樟子松森林公园。

那时候,我们的世界很小,小到一张明信片就是世界的全部。

我手握着不知来自何方的明信片,上面是一片片水岸森林的相片,或许是来自北欧的风景。那片森林的模样深深刻在了脑海里。

后来,我渐渐长大,渐渐拥有了行走远方的能力。当我在阴雨中迈入这片樟子松林,似乎与那个小时候,握着森林明信片的我,有了跨越时空的呼应。

相片于内蒙古呼伦贝尔鄂温克族自治旗红花尔基樟子松森林公园。

在我心目中,每一年时光的轮回里,大地生机正是从眼前梅花攀上了枝头的这段被雨水浸润的光阴开始的。

在这之后,冰雪步入消融,新芽会从树枝上、泥土里长出新生的模样。

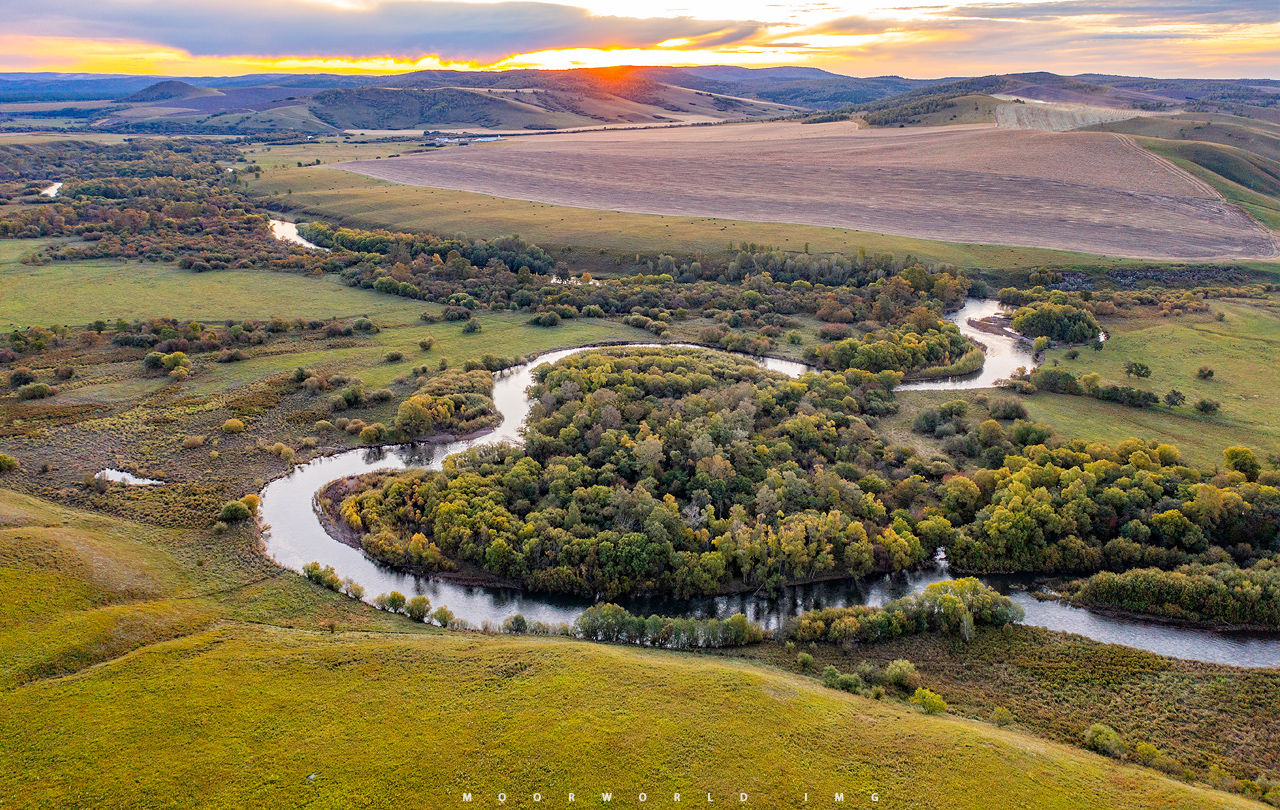

于是,我想起了收获的秋天里,呼伦贝尔鄂温克族旗的草原上,在人们顺着地势,把伊敏河旁的草原收割成了一条条绸缎。斜斜夕阳笼罩了收割后的草原,好像在大地涂抹了层柔软的妆。

相片于内蒙古呼伦贝尔鄂温克族自治旗,一段刚从大兴安岭森林中流出的伊敏河以及河畔刚被收割的草原。